世界では「日本人が最も遺伝子組み換え食品を消費している」と言われているそうです。今回はその「遺伝子組み換え」とは何なのか、そしてどういう問題があるのかをお話しさせて頂きます。

もともと興味があり調べていました。難解な言い回しとか専門用語とか陰謀論的なにおいとか、なるべくそういうの抜きで解説します。

※遺伝子組み換え技術そのものや、遺伝子組み換えに励まれている方や農家の方を批判する目的で書かれたものではありません。ただ調べてわかったことを淡々と述べる記事です。

目次

遺伝子組み換えとは

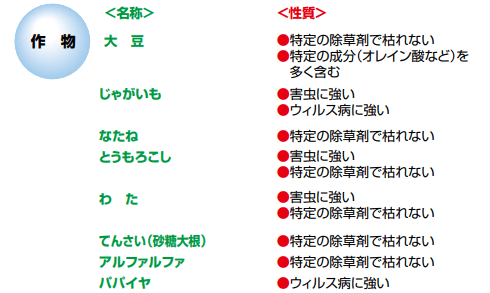

「遺伝子組み換え」とは別の生物の遺伝子を作物に組み込んで人間に都合の良いように遺伝的性質の改変を施す技術のことをいいます。

ところが、農業の生産効率上げようとして、遺伝子組み換えで農薬で枯れない野菜を作ったら、農薬に強い雑草や虫が出てきてしまい、使用される農薬の量がどんどん増えているのが現状です。

たぶん偶然だと思うのですが、最近、市販の小麦製品から除草剤グリホサートが検出されたりしていますし、なぜか2020年4月の水道法の改正で水道水に含まれる残留農薬の基準値が緩和されたりとかしています。

なぜ遺伝子組み換えで農家の生産効率が上がるのか

作物にかからないように農薬を散布するのは手間です。日本でも田舎に行くと農家さんが背中に農薬の入ったタンクを背負って畑の中を何往復もしながら散布している光景を見ることがあると思いますが、あれで大量生産をしようとすると当然人件費も時間もかかります。

ものすごい雑な表現で恐縮ですが、飛行機みたいなので畑一面に農薬をバーっと散布して、雑草が枯れた後に作物だけ残ってくれて、それをダーッと収穫したほうが圧倒的に生産効率が良いわけです。

それで、農薬に強い作物を作ろうという発想に行き着くのです。

実は身近にあふれている遺伝子組み換え食品

もちろん、遺伝子組み換えの原料を使った食品にはその表示義務があります。

- 大豆

- とうもろこし

- ばれいしょ

- 綿実

- 菜種(なたね)

- アルファルファ

- てん菜

- パパイヤ

この8種類の農作物と、それを原料にする33種類の加工食品にのみですが。

尚、

- 醤油

- 大豆油

- コーンフレーク(シリアル)

- 水飴

- 異性化液糖

- デキストリン

- コーン油

- 菜種油

- 綿実油

- 砂糖

については表示義務がありません。あと、家畜の飼料にも。

また、遺伝子組み換え作物の混入率が5%以下であれば「遺伝子組み換えでない」「非遺伝子組み換え」という表示をしてもよいことになっています。ちなみにEUでは0.9%以下です。

これが「消費者を誤認させている」という指摘があり、2023年4月1日から施行される新しい表示制度では、5%以下の混入ではなく、不検出の場合に限り「遺伝子組み換えでない」「非遺伝子組み換え」の表示を認める、ということになりました。

この制度改正によって、市場からほとんどの「遺伝子組み換えでない」系の表示が消えるといわれています。

遺伝子組み換え作物は特許を取得できる

自然のものや自然由来のものや野生種に対しては特許を取得することができませんが、作られたもの、改変されたもの、人工的に作られたものについては特許の取得が可能です。

つまり、遺伝子組み換えを作った人は、その遺伝子組み換え種が普及すればするほど、毎日世界中で消費される野菜で特許料を稼ぐことができるわけです。

これを知って私は自宅でトマトの栽培をしようかなと思いました。

だって万が一、私の育てているトマトが突然変異を起こして、それが従来のトマトよりも偶然糖度が高かったり、リコピンの含有量も多かったりしたら、そのトマトは確実にバズるので、諸々の手続に時間はかかるでしょうがたぶん生きている間に特許料で蔵が立ちます。

あと、これは聞き流して頂いて結構ですが、もし人間がなんらかのアプローチ(例えば組み換えDNA-組み換えRNA技術とか)で遺伝子組み換えを施された場合、信じられないかもしれませんが、その人は誰かに特許を取得されることもできる、ということです。

もはや完全には避けられない遺伝子組み換え食品

たとえ遺伝子組み換えの種ではないオーガニックなものを栽培していたとしても、近隣から飛んでくるかもしれない遺伝子組み換え種の花粉までは対処しようがありません。一度交配してしまうと元のオーガニックな種には戻せないです。

実は世界では「日本人が最も遺伝子組み換え食品を消費している」と言われています。

おわりに

実はかねてからこのへんの技術には興味があり、いろんなサイトの記事をブックマークしていました。今回こうして記事にするにあたり、それらのサイトを再訪したのですが、その大半が「記事が削除されています」になっていました。

とりあえず、残留農薬は嫌なので私はこれからも定期的なデトックスを続けようと思いました。

以上です。

最後までお読みいただきありがとうございました。